MAURICE ROLLINAT DANS LA PRESSE

| Dossier Maurice Rollinat |

|

MAURICE ROLLINAT DANS LA PRESSE |

|

La Vie illustrée

N° 27 du 20 avril 1899

Page 36 (quatrième du numéro).

(Voir le texte d’origine sur Gallica.)

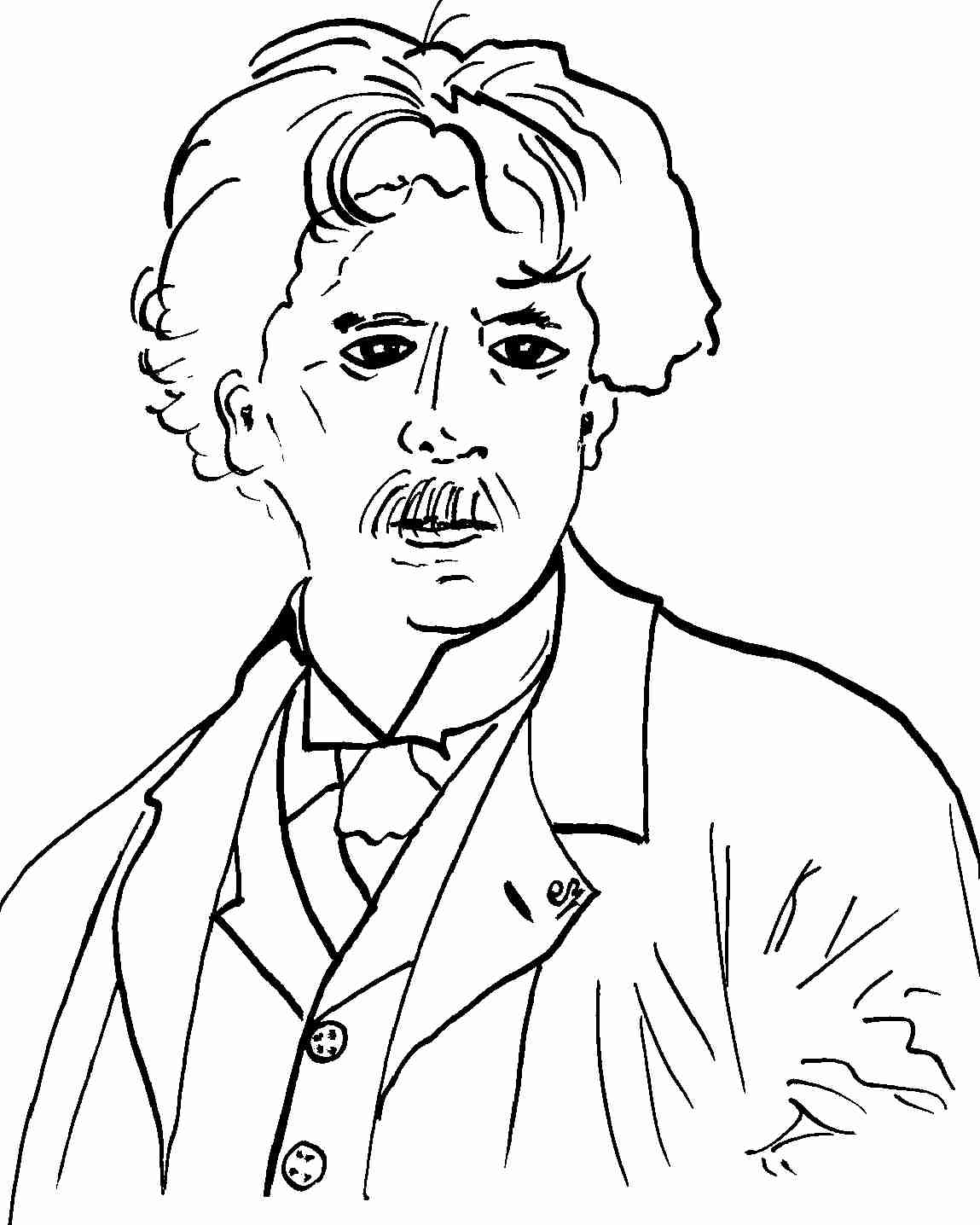

Maurice Rollinat

Il ne m’appartient pas de juger en Maurice Rollinat, – l’auteur du volume d’hier Paysages et Paysans – le poète, ni le musicien. C’est de l’homme surtout que je veux vous parler, de l’homme étrange, du type unique que fut toute sa vie ce double artiste. Les musiciens d’école parlent de lui avec un dédain où l’on sent l’involontaire émoi d’avoir senti un rival de naturelle et loyale inspiration. Les critiques à vue trop large ou trop étroite, ne s’aperçoivent pas qu’ils jugent ses poèmes par comparaison et non en eux-mêmes. Il y aurait donc beaucoup à dire aux uns et aux autres en faveur de Maurice Rollinat, mais nous nous contenterons de les placer, lui et son œuvre, dans leur milieu propre, avec le décor nécessaire et l’accompagnement symphonique indispensable.

Il y a deux parties dans le roman de sa vie.

Première partie : à Paris.

Une crinière flottante, des yeux brillants, un air sombre, des gestes sobres avec des accents extravagants, il chante du Baudelaire et du Rollinat, en s’accompagnant fiévreusement au piano. Une grande artiste l’adopte, un grand poète le dénonce, un grand journaliste le lance. Les Névroses paraissent. Une grande clameur s’élève : un poète, un poète ! En effet, un poète était né. Les salons se le disputèrent. Il aurait pu rester longtemps un hochet à Paris ; ce fut lui qui se fatigua. Un beau soir il partit pour ne plus revenir.

Ceux qui l’entendirent à cette époque en ont conservé un profond et terrible souvenir.

Quelques dates : Maurice Rollinat, né à Châteauroux (Indre) en 1846, publia son premier volume Dans les brandes en 1877. Les Névroses sont de 1883 ; l’Abîme de 1886. J’avoue ma préférence pour ce dernier volume qui me semble contenir les plus nettes, les plus harmonieuses et les plus tragiques pages de ce poète qui fait frissonner le calme et grincer le silence.

Donc il ne se laissa pas griser par le succès universel. Il s’exila, volontairement.

Deuxième partie : en Berry et à Fresselines.

Nous suivons l’étroite route qui sort d’Eguzon, dans l’Indre, pour aller vers Fresselines. Des côtes successives, des tournants brusques, des ponts imprévus, des rochers surplombants, des ravins frôlés des yeux. Tout à coup, à un coude, on est arrêté par la splendeur du décor et c’est Fresselines : à nos pieds le gouffre à pic, avec la Creuse qu’on n’ose pas regarder, tout au fond ; en face, de l’autre côté, parmi les châtaigniers et les vieux chênes, des petites maisons basses, autour d’un modeste clocher, c’est le nid d’aigle de Rollinat. A droite, le soir que nous arrivâmes là pour la première fois, le soleil se couchait au ras de la petite plaine aperçue entre les rochers de la vallée imposante. Mes amis et moi fûmes tellement saisis que nous n’allâmes plus avant. Nous avions d’ailleurs mal calculé notre temps, car nous étions à une bonne demi-heure encore du village comme fortifié ; il nous fallait rebrousser chemin. La vision était suffisante, nous avions devant les yeux du Rollinat : de la nature, torturée de fantastique.

Mais une autre année l’ermite de Fresselines nous invita à passer une journée avec lui. Ce fut un beau régal.

D’abord, l’arrivée, par une autre route, mais toujours avec la féerie de la vallée traversée. Puis l’entrée dans la petite maison, au milieu du grondement des chiens du maître du logis. Tout de suite, le déjeuner, un déjeuner de pêche et de chasse : un brochet, des perdrix, un lièvre et des fruits du jardin. Comme convives, deux peintres, le poète et nous. Vous devinez la conversation : la nature et l’art. Puis ce fut une longue promenade aux sites préférés de Rollinat. Nous vîmes les haies fleuries, les chênes ses amis, les coins de la rivière où le pêcheur tend ses cordes, les chemins creux où il s’égare, où il rêve, par où viennent à lui les visions du soir.

Et d’avoir vu le poète au milieu de sa vallée, on ne s’étonne plus que Rollinat dans son dernier volume Paysages et Paysans ait donné l’expression de son nouvel idéal.

Et le musicien suivra les traces du poète. Et celui que Gounod a appelé un « fou de génie » demandera des accents neufs à la bonne nature, à jamais féconde. Ses mélodies poignantes, – que tout Paris a réentendues il y a quelques mois à un gala, – resteront certes, et berceront longtemps nos âmes lointaines, nos âmes d’exilés ; mais à ces chants tristes viendront s’ajouter les fanfares éclatantes de la joie reconquise.

Voici quelques esquisses et quelques portraits qui montreront le Rollinat d’hier et celui d’aujourd’hui. Le pauvre Béthune, mort l’an dernier l’a représenté chantant, ses yeux d’acier fixant la vision évoquée. Le masque de Ringel d’Ilzbach nous grave les traits du penseur ; André des Gachons a peint le poète en un songe grave ; et voici une photographie qui remonte aux premiers temps d’assagissement.

Voici la petite maison du poète, par André des Gachons, tout en rez-de-chaussée, avec son jardinet devant et sa mare aux canards.

Voyez-vous maintenant la vie de cet homme et de quoi est formé son talent : Il aime de tout son cœur la nature éternelle.

Les poètes boulevardiers passeront, comme les plantes en pot se fanent au bout de la semaine ; Rollinat survivra, plante vivace d’une vallée de verdure.

Jacques des Gachons.

Ce texte est accompagné de cinq illustrations :

Remarques de Régis Crosnier :

– 1 – Le masque en plâtre de Rollinat n’est pas de « Ringel d’Ilzbach », mais de Jean-Désiré Ringel d’Illzach.

– 2 – La grande artiste qui « l’adopte » est Sarah Bernhardt ; le grand poète qui « le dénonce » est peut-être Paul Verlaine, mais son texte dans Les Hommes d’aujourd’hui n’est paru qu’à la fin de l’année 1887 (ce pourrait être Félicien Champsaur, très négatif avec Maurice Rollinat, mais ce n’est pas un « grand poète ») ; le grand journaliste qui « le lance » est Albert Wolff.